アイヌ酋長の図

- 鐙谷抱圓

先祖歴代絵像・歴代藩主絵像

- 弘前市立博物館

津軽氏は、奥州藤原氏の子孫を名乗っています。先祖歴代絵像は、奥州藤原氏の最盛期を築いた藤原秀郷の弟秀栄(ひでひさ)から、大浦氏四代為則まで、歴代藩主絵像は、初代藩主為信から、十一代藩主順承(つぐやす)とその世子承祐(つぐとみ)までが描かれています。

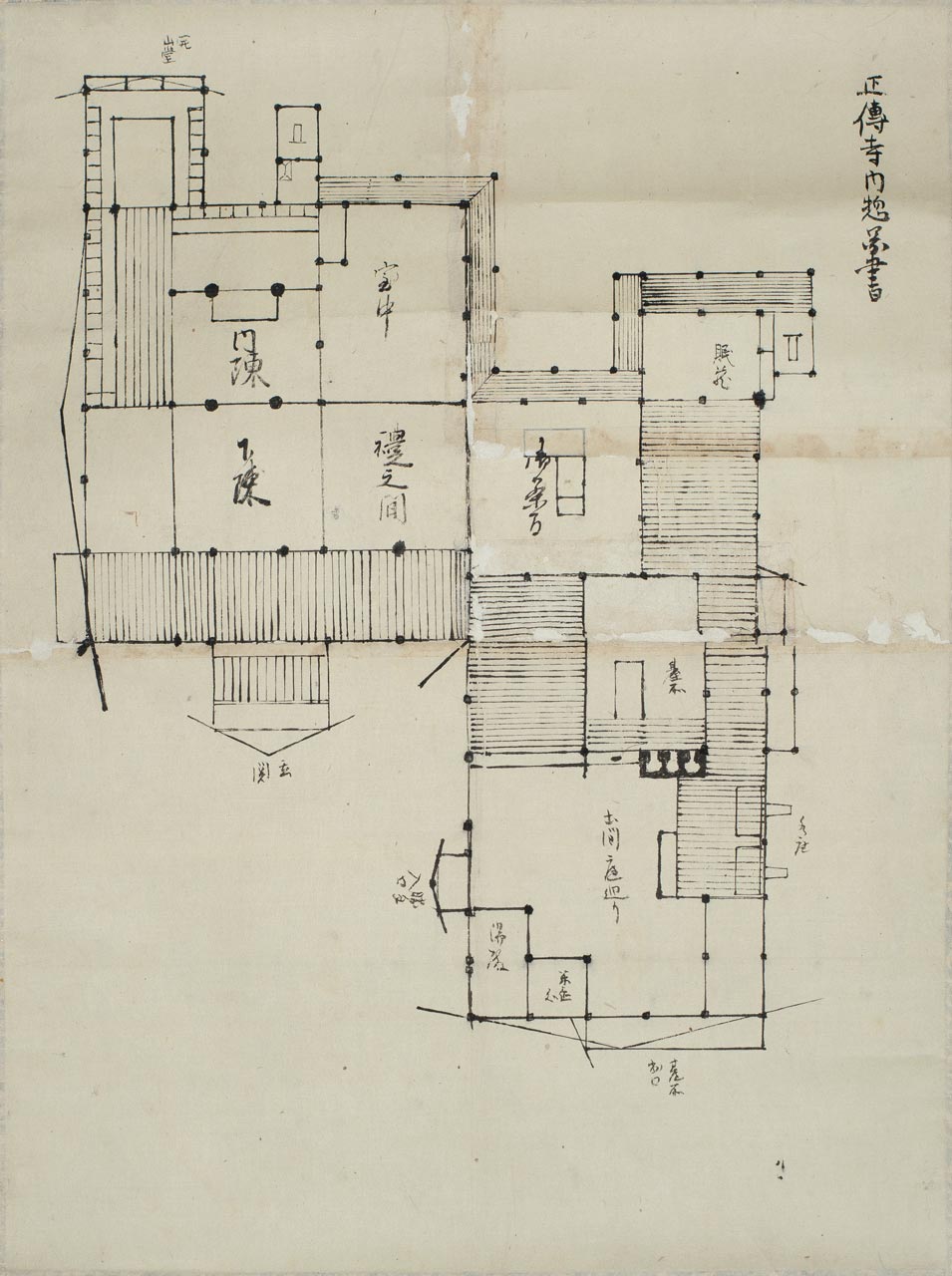

正傳寺絵図面

十三世単道和尚のころに建てられ、三十五世全高和尚の代まで使用された、以前の当寺の絵図面です。

秋江・舞・谷渓

- 矢沢弦月(谷渓・秋江)・蔦谷龍岬(舞)

牡丹・唐獅子図

- 蔦谷龍岬

美人画

- 岡田三郎助

雛

- 蹄斎北馬

龍画

- 原在中

- 江戸後期

バイタラ樹葉 梵字経文

地蔵尊

小笠原伊勢信浄出家得度の図

- 小笠原伊勢(自画賛)

- 江戸初期

小笠原伊勢は、「大浦三老」の一人に数えられる津軽為信草創の功臣でしたが、慶長二年(1597年)に蟄居を命ぜられ、出家しました。賛には「いにしえのよろいを今は脱ぎかえて衣一重をとおす矢もなし」とあり、小笠原伊勢本人の心境がしのばれます。

廃藩にあたって、津軽家から齋藤家を経て、当寺に伝わったとされています。

山水図

- 伝・狩野探幽

- 江戸初期

阿弥陀三尊来迎図

- 室町

阿弥陀如来を中心に、観音菩薩と勢至菩薩の三尊が描かれています。室町時代の作とされ、傷みも激しいですが、人々の信仰を集めた阿弥陀様の慈悲と智慧を、今に伝えます。

三尊の髪の部分は、人の髪を用いてつくられているといわれています。

四睡図

- 伝・狩野安信

- 江戸初期

四睡図は、中国の唐代に天台山国清寺に居たとされる、豊干禅師、寒山、拾得、および虎が眠る様子を画題としたもので、道釈画として、本作以外にも広く描かれています。

禅の境地をあらわすものとされていますが、具体的な解釈は詳しく伝わっていません。

渡邊金三郎

僧 光惇 断首図

昭和49年(1974年)のある日、達温和尚のもとに、友人の蘭繁之氏が訪ねてきました。詩人、童謡作家の蘭氏は、豆本の作者として、また、NHKの「みんなのうた」で唄われた「雪の音」の作詞者としても知られています。氏は、和尚に以前購入したという二本の掛け軸を渡し、ぜひねぷた絵の参考に、といいます。どちらも広げてみると、世にも恐ろしい生首の絵。確かに生首はねぷた絵の画題の一つなので、和尚は受け取ることにしました。

しばらくすると、蘭氏が来てこうたずねます。「そういえばあの掛け軸、何か変わったことはなかったかい?」。そんなことが何度か続いたので、和尚がわけを訊くと、この掛け軸を箪笥に入れておいたら、その部屋で寝ていた、何も知らないはずの母親が、「お前、大変なものを買って来たね」という、なんでも、その箪笥がガタガタと音を立てて震えるのだそうだ、とのこと。あまりに気味が悪いので、預かってほしい、というわけです。それなら、と、寺で預かって供養することになりました。

その二年後、この掛け軸が全国ネットのテレビで紹介されることとなりましたが、放送の直後からテレビ局に電話が殺到します。渡邊金三郎の絵(左)の閉じているはずの目が、あるタイミングで開いて見えた、というのです。VTRを確認すると、確かに右目が開いたように見えるということで、この番組を再放送、大反響を呼びました。以来、「開眼の軸」として広く知られることとなりました。

生首の主は、どちらも幕末の実在の人物であることが分かっています。渡邊金三郎は、京都町奉行所の役人として多くの討幕派を捕らえて活躍しましたが志士たちの恨みを買い、復讐の難から逃れるために京都から出ようとしたところを斬殺されました。一方の光惇は、水戸東清寺の僧で、京都滞在の折に主上調伏の祈祷を行ったとされて、岡田以蔵らに首を斬られたと伝わります。

あまりに写実的で生々しい描写のため、幕府のおかかえ絵師が検視のために描いたのではないか、という説もあり、また、血の描写には、当人の血が使われているらしい、とも伝わります。